Custodiar lo que nos hace humanos

ELISA RAMÍREZTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN2025, NÚMERO 4

Ingeniera Biomédica, Máster en Machine Learning y doctoranda en Tecnologías para la electrofisiología cardíaca en la Universitat Politècnica de València

10/15/20255 min leer

Si se quisiera identificar qué diferencia a un ser humano de un ser inerte, la respuesta resulta obvia ya que se trata de la vida. Biológicamente, esta diferencia está establecida cómo la capacidad de realizar las funciones de nutrición, relación y reproducción. También es posible distinguir con facilidad entre un ser humano y un vegetal, sin ir más lejos que en cómo son sus células, sus orgánulos y funciones. Pero identificar lo que separa al ser humano del resto de los animales es mucho menos evidente, y ha ocupado a la antropología, la filosofía y la fe durante siglos.

A diferencia de otras especies que apenas han variado sus costumbres en miles de años, el ser humano ha evolucionado cultural y tecnológicamente. Nuestra inteligencia nos permite resolver problemas, crear ideas nuevas y dar forma a inventos que transforman nuestro entorno. Somos capaces de pensamiento abstracto, de crear arte, generar belleza y expresar sentimientos. Y poseemos un lenguaje simbólico y complejo que nos permite comunicar emociones, conceptos profundos y conocimientos.

Sin embargo, la Inteligencia Artificial (IA) ha permitido reproducir con fidelidad comportamientos que durante siglos se consideraron privativos de la especie humana. Entre ellos, uno de los más estudiados es la capacidad de aprender mediante el Machine Learning. Aunque a primera vista algunos puedan pensar que es magia, se trata en realidad de un proceso estrictamente matemático. El sistema recibe una entrada, que debe ser codificada mediante números, sobre la que aplica una serie de transformaciones para devolver una salida, también numérica, que corresponde a la respuesta más probable según los datos procesados.

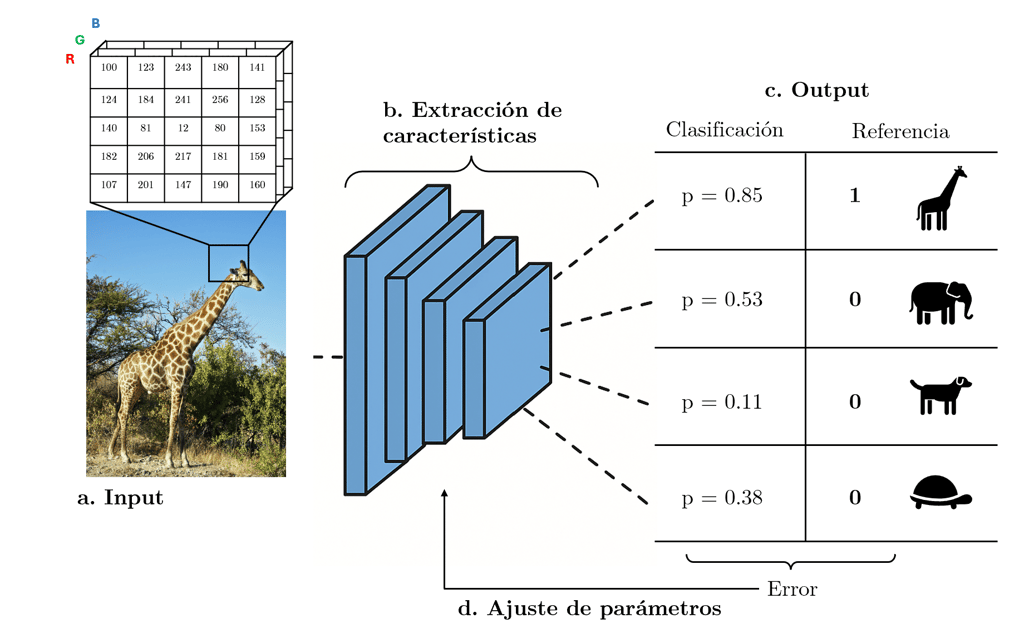

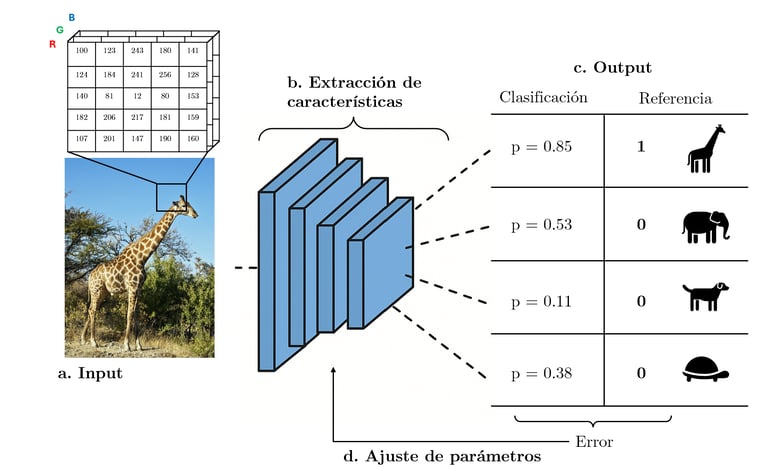

El modo en que estos modelos aprenden se basa en la exposición reiterada a ejemplos, al igual que lo haría la mente humana. Consideremos un caso ilustrativo: un extenso conjunto de imágenes de animales, cada una asociada a su nombre correspondiente. Cada imagen se transforma en una matriz de números y cada categoría se representa numéricamente. Para establecer la relación entre imagen y categoría se utiliza un tipo de modelo particularmente adecuado para el tratamiento de imágenes, denominado Red Neuronal Convolucional [1]. Dicha red se organiza en capas sucesivas correspondientes a matrices de números que multiplican la imagen inicial, extrayendo de manera progresiva rasgos distintivos. Tras completar el proceso, el sistema asigna una probabilidad a cada posible resultado: la identificación de un perro, de un gato o de un elefante.

Al comienzo, la red ofrece predicciones erróneas, pues los parámetros de las matrices son completamente aleatorios. No obstante, al ser entrenada con miles de ejemplos, compara su estimación con la respuesta correcta, calcula el error y reajusta sus valores internos. Esto se corresponde con un proceso de optimización —típicamente algoritmos de gradiente descendente [2]— ampliamente estudiados en el ámbito matemático. De este modo, va aprendiendo a dar mayor ponderación a las características relevantes — en el caso de una jirafa, por ejemplo, sería su cuello prolongado o las manchas en la piel— y a desestimar aquellas menos significativas. Con varias iteraciones, la red neuronal logra identificar patrones que caracterizan a cada una de las categorías y de esta manera aprender a estimar correctamente cada una de ellas. Este procedimiento guarda un paralelismo con el aprendizaje humano: desde la infancia, la repetida observación de animales, acompañada del nombre que las designa, va conformando en nuestro cerebro un esquema de rasgos esenciales que nos permite distinguirlos.

El análisis masivo resulta especialmente valioso en áreas como la médica. Un modelo puede examinar colecciones ingentes de imágenes —por ejemplo, mamografías— y detectar patrones casi imperceptibles que anticipen la probabilidad de desarrollar un cáncer de mama [3, 4]. Ningún médico podría revisar un millón de casos ni abstraer de ellos un patrón común; sin embargo, un modelo de inteligencia artificial sí lo consigue. Aunque también se debe remarcar que, un modelo ofrece aquello que es altamente probable, sin capacidad de determinar si es coherente o no, y ahí es donde el especialista médico sigue teniendo un rol fundamental: el de la interpretación de los resultados.

Los grandes modelos de lenguaje, como ChatGPT o similares, operan de forma análoga: las palabras se codifican en vectores de números [5], y la respuesta que generan es la más probable según lo aprendido de enormes volúmenes de información [6]. La IA no “entiende” ni “siente”: calcula. Es un avance formidable, pero también una ilusión peligrosa. Cuando vemos que un sistema conversa, razona o crea imágenes, tendemos a humanizarlo. Y es aquí donde surge la pregunta clave: ¿qué nos caracteriza realmente como humanos?

Y la respuesta no puede estar solo en la cognición ni en la creatividad. Hay algo que ninguna máquina, planta, animal ni objeto inerte podrá poseer: el amor.

El amor no es un algoritmo ni una reacción biológica aislada, es un acto de entrega libre y genuina. Significa anteponer el bienestar del otro al propio, interesarse por sus preocupaciones, saberse escuchado y comprendido, compartir momentos juntos, mirarse a los ojos y reconocerse en una sonrisa. El amor nace desde la libertad de querer amar. Es decir, solo aquel que es libre, solo quien tiene la elección de no amar podrá amar realmente. Por tanto, ¿una IA es libre? ¿es capaz de elegir? ¿es capaz de amar? Una IA ofrece la respuesta más probable, no elige aquello que quiere responder. Puede aprender con un gran volumen de textos qué palabras son las más probables para simular afecto, pero carece de la capacidad de sentir y, mucho menos, de decidir amar.

El amor es, en definitiva, lo que otorga dignidad a nuestra existencia. Constituye la base de los vínculos humanos: la familia, la amistad, y toda forma de comunidad. Es la fuerza que nos mueve a cuidar y a trascender el interés propio. En unos tiempos marcados por tanta confusión antropológica, se vuelve imprescindible custodiar aquello que nos hace humanos. No humanicemos lo que no puede amar, ni deshumanicemos nuestras relaciones con los demás. La IA, con toda su potencia, debe ocupar el lugar que le corresponde: el de herramienta al servicio de la vida. Nunca deberá reemplazar los lazos humanos, porque en ellos se juega lo más profundo de nuestra identidad.

Tras este artículo, te invito a escuchar la canción titulada Inteligencia Natural de David Otero: https://www.youtube.com/watch?v=5agdnvRLAwU

Figura 1. Red Neuronal Convolucional. A) Input: La imagen de entrada es interpretada como una matriz de números. B) Extracción de características: Conjunto de operaciones que se realizan al input con el fin de extraer patrones relevantes para la clasificación. C) Output: Salida que ofrece la red neuronal correspondiente con la probabilidad a pertenecer a cada una de las clases. D) Ajuste de parámetros: se realiza conforme al error obtenido entre la clasificación y los valores de referencia.

[1] Krizhevsky, A., Sutskever, I., & Hinton, G. E. (2012). Imagenet classification with deep convolutional neural networks. Advances in neural information processing systems, 25.

[2] Ruder, S. (2016). An overview of gradient descent optimization algorithms. arXiv preprint arXiv:1609.04747.

[3] Abdelrahman, L., Al Ghamdi, M., Collado-Mesa, F., & Abdel-Mottaleb, M. (2021). Convolutional neural networks for breast cancer detection in mammography: A survey. Computers in biology and medicine, 131, 104248.

[4] Salama, W. M., & Aly, M. H. (2021). Deep learning in mammography images segmentation and classification: Automated CNN approach. Alexandria Engineering Journal, 60(5), 4701-4709.

[5] Almeida, F., & Xexéo, G. (2019). Word embeddings: A survey. arXiv preprint arXiv:1901.09069.

[6] Rothman, D. (2022). Transformers for Natural Language Processing: Build, train, and fine-tune deep neural network architectures for NLP with Python, Hugging Face, and OpenAI's GPT-3, ChatGPT, and GPT-4. Packt Publishing Ltd.